像泥土一样平凡

——记上海财经大学MPA首期校友施敏

【编者按】阅读施敏的微信是一种享受,这里有他刻骨铭心的励志记忆,有他流连忘返的学业经历,有他历久弥新的故乡情怀,有他永不言败的事业攀登……即便再平常的事物在他的笔下都有声有色,有滋有味。这是平凡的他所拥有的平凡世界,也是勤勉的他书写的生活画卷,字里行间流露着真情厚意,充盈着对生活的感悟,散发着泥土的芬芳。让我们走进他的世界。

施敏,财大MPA首期校友,上海交通大学医学院附属新华医院伦理办公室主任。斯文的外表透着浓浓的书卷气,瘦削的身形蕴含着坚忍的力量。除了本职岗位,在他的生活中还担当着众多不同的角色;他是故乡崇明的义务宣传员,是母校校友求医问药的联络员,是《新民晚报》副刊“夜光杯”的“铁杆”通讯员,是业余马拉松赛事中的专业运动员……

用跑步丈量人生

上小学的时候,施敏的身体条件不是太好。小伙伴们常常甩开书包在乡间小路上野跑,比谁跑得快,而他总是落在后面,因此成为嘲笑的对象。

那时候,中央人民广播电台每天中午开始播放袁阔成的评书《三国演义》,精彩纷呈的故事情节,绘声绘色的表演技巧令施敏如痴如醉。但听过评书,他要在半小时内赶到三公里外的学校,为此必须拼尽全力往学校赶。渐渐地,半小时的路程已不在话下。而在放学路上的野跑,更是让嘲笑他的同学刮目相看。从此,他喜欢上了跑步,它让他体味到了跑步所带来的“平凡而卑微的喜悦”。

岁月悠然,不停地跑步,让他明白了人生不是和别人比赛,而是和自己比赛,要不断地超越自我和超越自身的困难。在经历诸多等人生不顺利境遇,在一次次看似茫然的、没有目的地的慢跑中,他找到了自我对话的最好时机。慢慢地,他还总结出一个道理:世上没有一处人生不复杂,没有一件工作不辛苦,不要以为万物皆备于我,稍受挫折就会垂头丧气。

2小时08分46秒!这是在他的跑步日志中,记录下的第一个半程马拉松的成绩。那天,尽管细雨绵绵,道路泥泞,他还是咬着牙完成了比赛。2016年元旦嘉定F1赛场新年阳光跑,3月13日苏州金鸡湖半马,都留下了他矫健的身影。让他遗憾的是,近期财大MPA校友会参与“一个鸡蛋的暴走”公益活动他因公务没能赶上,“下次吧,只要有机会,我一定参加……”

“人生不是和别人比赛,而是和自己比赛。”

用读书提升境界

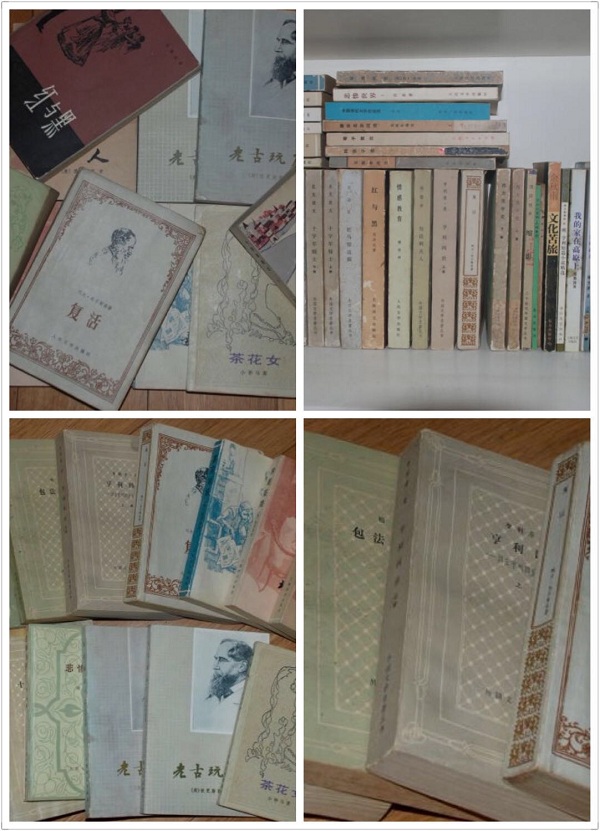

4月23日“世界读书日”那天,施敏的一则微信意味深长,“读屏时代,勿忘阅读,唯读书与跑步不可辜负。”照片上可以发现他珍藏的书目:《中国文学史》、《韩非子选》、《荀子简注》、《复活》、《十字军骑士》、《老古玩店》、《巴马修道院》等中外名著。仔细留意,这些书大都是七八十年代的经典版本,且以人民文学出版社的为主。施敏介绍起来津津乐道,老版本编辑严谨、规范、准确,入味入心。对于外国名著,除了挑选出版社外,译者也非常重要。比如《老古玩店》的译者非许君远莫属,他译文中的注释缜密而丰富,对西方地理、历史、节日、宗教习俗等进行了大量译注,这些译注甚至都可又单独成册。再如,《唐吉诃德》他最推崇杨绛先生(著名文学家、翻译家杨绛先生于5月25日逝世,享年104岁)的译本,译文不仅非常忠实原著,而且更为传神,能给人一种意在言外的感觉,十分耐人寻味。被译界公认为优秀的翻译佳作。为此,每周日只要有空,他便会去文庙旧书市场去淘书,每发现一本好书,都让他如获至宝。

施敏爱不释手的藏书

在他《读书的千般味道》的随笔中回忆,他的读书起点是小人书。那是他幼时最难得的精神食粮。那时的小人书内容积极,画面精美,其中不乏是由电影改编的电影故事连环画。他家在崇明岛偏僻的乡下,那时鲜见谁家有闲钱买书。有一次在邻居家的桌上看到一本被翻得破烂不堪的《鸡毛信》,顿时眼前一亮,翻来覆去看了好几个来回。之后把父母过年时给的压岁钱一分一分攒起来,或把拣来的废铜废铁拿去卖。一到星期天便揣着叮叮当当的硬币步行五公里路到镇上的新华书店,把喜欢的书一本一本地买回家。《小兵张嘎》、《新儿女英雄传》、《暴风骤雨》《铁道游击队》、《西游记》……每一本都不知道看了多少遍,传阅了多少次。他还把小人书的封面小心翼翼地包好,为的是能让它们能够更长久地陪伴度过那段没有书的时光。

在高中的时候,他被路遥的倾力之作《平凡的世界》强烈地震撼。“其间包含着青春的激情、痛苦和失误,包含着劳动的汗水,人生的辛酸和对这个冷暖世界的复杂体会”。从中,让他明白改变人生的唯一方法,就是奋斗。人从出生那一刻起就和别人不平等了,但并不能阻止人们用奋斗的方法来改变现状。“尽管裹足于物质的追求,但我依然感觉到自己的精神富裕富足,因为有书在。尽管书不能改变我们人生的起点,却可以定位人生的方向,让我们走得更远,更好。”施敏如此感慨。

读屏时代,勿忘阅读

用写作记录乡情

大学毕业,施敏到了新华医院工作。在一系列岗位轮换之后,他最终选择了最心仪的宣传岗位,从事《新华医院报》的编辑和医院媒体报道工作。尽管学习工作繁忙,但深藏在心底文学热情始终没有改变。尽管经历一次次失败,但他从不轻言放弃。从通讯员起步,近年来他在《文汇报》、《解放日报》、《健康报》、《中国医学论坛报》、《医师报》、《大众卫生报》、《健康时报》、《医院管理论坛报》等报刊上发表了百余篇新闻报道、人物通讯、医学科普等,曾多次获得通讯员新闻好作品奖。2008年,加入了上海市科普作家协会。

2010年至今,施敏开始在《新民晚报》副刊“夜光杯”上,陆续刊载描写崇明乡村风物的文章,迄今已经刊登了三十多篇。版面编辑这样评价,“这些文章文风朴实无华,文笔生动清新,飘散着浓郁的生活气息,还原了崇明原汁原味的本土本色。尤其令人称道的是,文中描写的旧物元素在他笔端恰当精准,信手拈来。对熟悉崇明的人来说恍若昔日重现,对不熟悉崇明但经历过当时社会环境的人来说也感同身受。

他在《木人头戏》中这样写道,“一根扁担一台戏,锣鼓一响,戏就开场,所有角色都由一人掌控,嘴里吹口技、讲台词,还配以敲锣击鼓,生旦净丑,样样都行……”

在《有生命的崇明土布》中的描写充满了画面感,“农闲时节,奶奶坐在纺车前,左手捏着棉条,右手握着手摇柄,她轻轻一摇,从棉条里便徐徐‘吐’出一条棉线,又细又直,源源不断地缠绕在一根光滑的黑色转子上……”

《刮蟾蜍》中的场景如临其境,“夏日的黄昏,一场痛快淋漓的雨后,匍匐在瓜棚下,豆蓬间的青蛙、蟾蜍纷纷探出头来……蟾蜍虽然长得丑陋,性格却是温和,动作也很缓慢,不像青蛙,有腾挪纵跳的本领,那样得手的机率就很低了。蟾蜍扭着屁股,急匆匆爬出田头……”

“乡土、乡村、乡情、乡愁、乡音,这些对故乡的情怀说不尽道不完……”施敏说,“从小小的村庄,到几公里外的城镇,再到更远的城市,乡村正慢慢地离我们远去,曾经美丽的乡村,再也不是原来的样子了。在我们的寂寞成年时光里,那曾经存在但又消失的一条河流或者一个村庄,正以另一种方式,深深地烙在心底深处。”为了把这些逝去的风物人情还原出来,他不断深入乡村,聆听村中老人们的口述往事,尽可能更多地多了解,多走访,多观察,当然,参阅地方史志是必要的动作,包括一些企业志依稀尚存留下的孤本都令他爱不释手。他的目标是“崇明乡村风物系列”尽早写满一百篇。

施敏镜头中的“有生命的崇明土布”

用学业驱动事业

作为财大MPA首期学生,施敏对母校充满了敬意。“名师云集,机不可失”,施敏说,他在两年的学业当中几近满勤的。因为名师的学术高度和思想高度,他深深喜欢上他们的课程。他说,这是他作为财大首期MPA学生的所得到的幸福。

两年中令施敏印象最为深刻的是蒋洪教授、苏均和教授。施敏说,有幸聆听蒋洪教授的《公共经济学》,有醍醐灌顶般的启迪。蒋教授在课堂上经常引导学生进行不同观点的辩论,气氛热烈,到下课后很多学生还在继续讨论。他的讲课有着特别富有激情的演讲风格。此外,他的发现问题、分析问题和解决问题建立在系统的财政学、法学和政治学理论与实践基础上,而且环环相扣,逻辑严密,令人信服,不仅为大家指明了公共经济学的研究方法,更强调我们应该具有社会责任感的研究态度。每年的两会,施敏都关注着蒋教授的媒体采访,关注着他带领的研究团队近年来围绕财政透明度问题做出了卓有成效的工作。

还有苏均和教授。对于文理严重失衡的他,看到数理就头晕,所以当他拿到《概率论与数理统计》教材时,简直就像手捧天书。但是当他听完苏均和教授第一堂课后,心里竟产生奇妙的变化,苏老师讲课思路清晰、课堂氛围轻松,从不给我们压力,他用三个多月的时间授完这门研究生要学一年的课程,不敷衍塞责。《概率论与数理统计》这本天书,他居然听懂了。

施敏的毕业论文题目是《公立医院“管办分离”体制改革的研究》,将视角落向2005年国内集体“亮相“的苏州、无锡、上海、北京海淀区等城市和地区管办分离改革探索。“管办分离“是探索医疗体制改革新途径的一种尝试,也是卫生体制改革中的重要部位和突破口。,也是具有开创性的一步,不但确保公立医院的公益性质,而且为管办分离后的“管”和“办”之间的关系引入了某种富有弹性的因素。

指导老师赵永冰副教授评价,施敏论文就有关医药分离、医院托管、组建医院集团、属地化管理等方面改革所取得的成绩总结得失成败,有着比较客观的总结和分析比较。其中,管理关系方面,形成“政府-委托管理机构-医院”;治理结构方面,完善以监管为核心的公立医院;运行机制方面,建立科学合理的组织结构、代表公众利益进行严格的市场监管、推进分配制度改革等等操作路径有支撑点,有创新性。

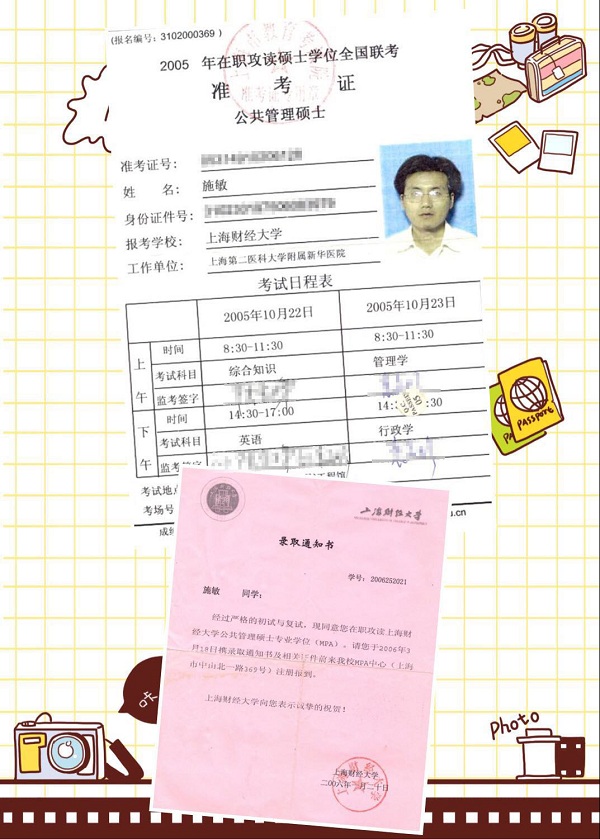

施敏是个有心人,他一直珍藏着有关MPA的一些纪念物件

2006年MPA入学那年,施敏从院党委宣传部调至院伦理委员会委员兼秘书;2010年6月担任医院伦理委员会办公室主任,兼任委员秘书,全面负责医院伦理委员会的组织建设、项目审查。“当年攻读MPA虽说只有两年,但给我之后的事业发展奠定了高度。尤其是财大MPA在卫生事务管理和卫生政策研究与分析方面一直具有核心竞争力,它在实践中不负责‘包治百病’,但在具体问题的应对中能把握方向,在相关领域的进一步研究中能及时纠偏。”

伦理委员会由医学专业人员、法律专家及非医务人员组成的独立组织,其职责为审查临床试验是否合乎道德,并为之提供公众保证,确保受试者的安全、健康和权益受到保护。作为一个关乎受试者福祉的机构,与医院临床一线相比,是个显示度不高、不为人所知的部门。

MPA毕业十年,恰恰是施敏坚守伦理岗位的十年,事业由此新的定位。十年如一,耐得寂寞。他始终把做一个负责任的伦理秘书为己任,以敬业、专业、细致的态度对待每一次审查,不遗余力地推进医院受试者的保护工作体系,其中有三年接受亚洲及西太平洋地区伦理委员会论坛(FERCAP)SIDCER评估的Trainee培训;2007-2008年,作为第一责任人获得上海交通大学医学院人文社科课题“医院科研伦理审查规范化管理的研究”;在国家科技论文统计源期刊《医学与哲学》、《中国医学伦理学》上发表数篇论文。同时,在2010-2012年度上海市医学伦理学会医学伦理学研究基金项目“建立涉及儿童受试的临床试验伦理审查规范的研究”的课题组成员。2013年11月,获得世界卫生组织下属亚太地区伦理委员会论坛(FERCAP)认证。2015年,接受上海市医学伦理学会专家督导获得第一名的好成绩。

在去年财大MPA校友会筹备成立的准备工作中,施敏晒出了他异常珍惜的入学通知书,课程表,甚至还有准考证……尽管毕业十年,但他离母校不远。施敏庆幸自己在医院里工作,隔三岔五,都有同学,和学院的老师打电话过来寻求帮助,有些还是同学老师转了好几层关系的亲戚朋友,他都来者不拒,热情地给予指点,想尽办法提供帮助,甚至一大早赶到医院帮着挂专家门诊。为此,有同学称他是财大MPA驻新华医院办事处的“健康管家”。经常有人问他。“自己工作这么忙,还分神做这些事儿,为什么不找些借口婉拒呢?”他笑了笑,“这些都是我力所能及办得到的,庆幸的是为此有这么多同学和老师一直保持联系!”

“抬眼望路,胸藏沟壑,挺腰坚持,俯身做事”,不善言辞的施敏如此总结自己的平凡,就像泥土一样无声无息,也像泥土一样包容,宽广,坚实!(完)